10月25日(火)〜 脱穀・もみすり

刈り取った稲は10日間ほど天日干しを行い,次の作業に移ります。脱穀(だっこく),もみすりです。脱穀は現代ならば稲刈りと同時にコンバインで終えてしまうもの。そしてもみすりは50年前にはとっくに機械化されていて,今ならばカントリーエレベータで全部やってくれるもの。しかしあえてすべてを自分たちの手作業にこだわってみました。その道のりは意外と長く… |

脱穀は「こきばし」という,江戸時代中期に「千歯こき」が登場する以前の方法で。ここでは稲穂をわりばしではさんでもみを落とす方法です。意外に簡単に取れておもしろい!もっともそれは1株だけだから言えるのであって,本物だったらとてもやっていられない… |

|

環境学習である以上,”リサイクル”も至上命題。脱穀し終えた”わら”をどのように利用するかを考えました。なわを作るなども考えたのですが,ビオトープにある生き物のすみかとして再利用することに決まりました。この中で虫たちが育っていくといいですね。 |

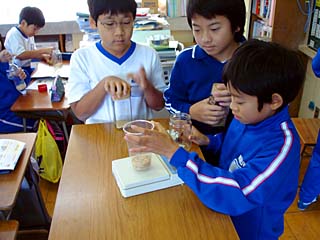

脱穀し終えたもみを,次はもみすりにかけます。すりばちを利用して,これがなかなか根気のいる作業です。休み時間や放課後にも少しずつ取り組んでいきました。 |

|

いろいろな方法を考えてはみたものの,今のところすりばちに野球ボールをすりつけるこの方法がベターのよう。もみがらは息で飛ばすので,そうじも大変… |

写真左が脱穀し終えたあとのもみ,そして右側は,もみすりを終えた玄米です。このあとさらに精米の工程に入ります。 |

|

もみすりを終えてできた玄米を,一人ずつ計量していきます。平均すると50g前後,多くて80gくらい。思ったほど多くはありませんでした。果たしておにぎりはできるのでしょうか… |